07001 Leitfaden zum Aufbau einer automatisierten Energiedatenerfassung

|

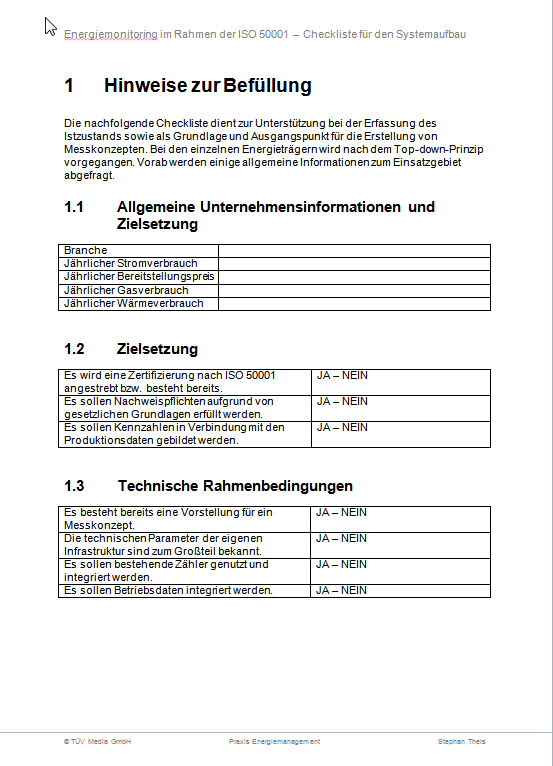

Energieeffizienz ist in aller Munde. Doch vielfach ist nicht klar, wo, wie und warum ein Großteil der Energie verbraucht wird. Ein erster Schritt liegt in der Aufnahme und Erfassung der vermeintlichen Großverbraucher. Dem folgend stellt eine automatisierte Datenerfassung mittels Messtechnik die nächsthöhere Stufe des Detailniveaus für die Messdaten dar. Der Erkenntnisgewinn aus einer automatisierten Erfassung liegt dabei um ein Vielfaches höher. Schwerpunkt des nachfolgenden Beitrags ist der Aufbau einer automatisierten Energiedatenerfassung. Dabei stehen der effiziente Einsatz von Messtechnik unter Berücksichtigung unterschiedlicher Schnittstellen sowie die Anwendungsbereiche der Messwerte im Vordergrund. Der Leitfaden folgt einem Modulansatz, aus dem sich die relevanten Aspekte herausgegriffen werden können. Anhand eines Praxisbeispiels wird der Nutzen der automatisierten Energiedatenerfassung unterstrichen. Arbeitshilfen: von: |

1 Grundlagen

Bevor eine automatisierte Energiedatenerfassung aufgebaut wird, müssen die Rahmenbedingungen, die eigene Zielsetzung sowie allgemein gültige Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden. Damit wird das Fundament für den Aufbau sowie für entsprechend effektive und effiziente Ergebnisse gelegt. Die automatisierte Energiedatenerfassung liefert Unternehmen die Grundlage für ihr innerbetriebliches Energiemanagement. Die Größe des Unternehmens ist dabei unerheblich. Vielmehr liefern der Anteil und die Höhe der Energiekosten einen wesentlichen Anhaltspunkt. Nachfolgend werden die Erfolgsfaktoren als wesentlicher Ausgangspunkt sowie die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen aufgezeigt. Die DIN EN ISO 50001 als Norm für Energiemanagementsysteme liefert entsprechende Vorgaben im Rahmen der internationalen Standardisierung.

Abb. 1: Die Grundlagen für den Aufbau eines automatisierten Energiedatenerfassungssystems

1.1 Erfolgsfaktoren

Bei der Dimensionierung eines Monitoringsystems stellt sich immer die Frage, wie hoch der Investitionsaufwand sein kann oder sollte. Die Rahmenbedingungen sowie vorhandene Infrastrukturen sind maßgeblich für das Investitionsvolumen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass mit der nachfolgenden Rechenregel ein realistischer Einstieg – insbesondere vor dem Hintergrund angestrebter Amortisationszeiten – gewährleistet werden kann.

Rechenregel Investitionshöhe

Mithilfe der 3 %-Regel kann ein effizientes Kosten-Nutzen-Verhältnis der Investitionskosten ermittelt werden. Für ein Investitionsvolumen von bis zu 3 % der jährlichen Energiekosten ist ein schlagkräftiges System zur automatisierten Energiedatenerfassung realisierbar. Dabei kommt dem Messkonzept eine besondere Bedeutung zu. Die Identifikation und Festlegung von Messpunkten sollte stets eine Abwägung zwischen Messaufwand und Einflusspotenzial beinhalten. Die Messung des Wasserverbrauchs von sanitären Einrichtungen verspricht in der Regel kaum Einsparmöglichkeiten, kann jedoch aufgrund der Messung eines rohrgebundenen Mediums vergleichsweise hohe Kosten für die notwendige Messtechnik verursachen. Im Gegensatz dazu ist eine Stromverbrauchsmessung des Druckluftkompressors in der Regel relativ schnell zu installieren mit oftmals sehr aufschlussreichen Erkenntnissen zum Betriebsverhalten und entsprechendem Einflusspotenzial.

Mithilfe der 3 %-Regel kann ein effizientes Kosten-Nutzen-Verhältnis der Investitionskosten ermittelt werden. Für ein Investitionsvolumen von bis zu 3 % der jährlichen Energiekosten ist ein schlagkräftiges System zur automatisierten Energiedatenerfassung realisierbar. Dabei kommt dem Messkonzept eine besondere Bedeutung zu. Die Identifikation und Festlegung von Messpunkten sollte stets eine Abwägung zwischen Messaufwand und Einflusspotenzial beinhalten. Die Messung des Wasserverbrauchs von sanitären Einrichtungen verspricht in der Regel kaum Einsparmöglichkeiten, kann jedoch aufgrund der Messung eines rohrgebundenen Mediums vergleichsweise hohe Kosten für die notwendige Messtechnik verursachen. Im Gegensatz dazu ist eine Stromverbrauchsmessung des Druckluftkompressors in der Regel relativ schnell zu installieren mit oftmals sehr aufschlussreichen Erkenntnissen zum Betriebsverhalten und entsprechendem Einflusspotenzial.