04004 Blindstromkompensation in der Praxis

|

In Stromrechnungen von Industriekunden tauchen nicht selten größere Beträge an Blindarbeit auf, die ab einer bestimmten Höhe auch berechnet werden. Dieser Beitrag zeigt Ihnen, um was es sich bei der Blindarbeit handelt und warum es sinnvoll ist, diese in gewissem Rahmen zu kompensieren. Mit dem Einbau einer Blindstromkompensationsanlage können nicht nur Kosten komplett eingespart werden, sondern auch die Netzbelastung und Stromverluste reduziert werden. Ferner verbessert die Blindstromkompensation die Netzqualität und hilft, die Netzspannung konstant zu halten. von: |

1 Grundlagen

In der Praxis tauchen oft viele Fragen in Bezug auf die Blindstromkompensation in den gewerblichen und industriellen Stromnetzen auf. Auf folgende Fragestellungen wollen wir in diesem Beitrag eingehen:

| • | Warum wird eine Blindstromkompensation benötigt? |

| • | Wie wird diese ausgelegt? |

| • | Was muss man beim Einbau und Betrieb einer solchen Anlage beachtet werden? |

Begriff Kompensation

In der Technik versteht man unter dem Begriff Kompensation, dass verschiedene Größen gegeneinander wirken und sich möglichst aufheben. Ziel ist es, den unerwünschten Effekt einer störenden physikalischen Größe durch Entgegenstellen einer zweiten aufzuheben. In unserem Fall wollen wir die dem Energienetz entnommene induktive Leistung durch eine kapazitive Blindleistung kompensieren.

In der Technik versteht man unter dem Begriff Kompensation, dass verschiedene Größen gegeneinander wirken und sich möglichst aufheben. Ziel ist es, den unerwünschten Effekt einer störenden physikalischen Größe durch Entgegenstellen einer zweiten aufzuheben. In unserem Fall wollen wir die dem Energienetz entnommene induktive Leistung durch eine kapazitive Blindleistung kompensieren.

Elektrische Energie, die durch Kraftwerke oder regenerative Methoden erzeugt wird, wird abhängig vom Verbraucher größtenteils in nutzbare Energie wie z. B. Licht, Wärme oder Bewegungsenergie umgewandelt. Bestimmte Verbraucher entnehmen dem Energieversorgungsnetz zusätzlich eine induktive Blindleistung, die für die Erzeugung eines Magnetfelds benötigt wird. Typische induktive Verbraucher sind Motoren und Transformatoren.

Die aufgenommene Wirkleistung, die sich aus dem Produkt von Spannung und Strom ergibt, wird vom Energieversorger als verbrauchte Energie in kWh verrechnet. Anders verhält es sich mit der Blindleistung. Diese pendelt zwischen Erzeuger und Verbraucher und wird in diesem Sinne nicht „verbraucht” (s. Abb 1).

Abb. 1: Energieübertragung ohne Kompensation

2 Warum verrechnet der Energieversorger die Blindarbeit?

Das Maß für die Belastung von Netztransformatoren, Freileitungen und Kraftwerken wird in Scheinleistung (S) ausgedrückt. Diese errechnet sich aus der Wirkleistung (P) und der Blindleistung (Q).

Aus der Formel kann ersehen werden, dass die Übertragungseinrichtungen des Netzbetreibers durch die Blindleistung zusätzlich belastet werden. Um die stromabhängigen Verluste gering zu halten und einen ökonomischen Energietransport zu gewährleisten, schreiben die Netzbetreiber einen minimalen Leistungsfaktor cosφ vor. Dieser beschreibt das Verhältnis von Wirk- zu Scheinleistung.

In den Energiezählern für Gewerbe und Industriebetriebe wird außer der Wirkarbeit auch die induktive Blindarbeit gemessen und laut Stromlieferungsvertrag verrechnet. In den meisten Fällen darf die Hälfte der bezogenen Wirkarbeit im Abrechnungszeitraum als Blindarbeit dem Energieversorgungsnetz kostenfrei entnommen werden. Das entspricht einem cosφ von 0,9. Die Blindarbeit, die über die Freigrenze hinaus aus dem Netz entnommen wird, muss vom Endverbraucher bezahlt werden (s. Abb. 2).

Abb. 2: Auszug aus einer Stromrechnung mit Angabe der Blindarbeit in kvarh

3 Weitere Einsatzmöglichkeiten einer Blindstromkompensation

Die Hauptaufgabe einer Kompensation besteht also darin, die Blindstromkosten, die vom Energieversorger verrechnet werden, auf null zu senken.

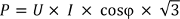

Ein weiterer Grund ist die Stromentlastung durch eine Blindleistungskompensation. Sehen wir uns die Formel für die Wirkleistung an:

Stellen wir diese auf den Strom um, erhalten wir folgende Abhängigkeit:

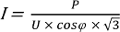

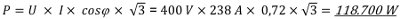

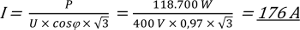

Der Strom ist also abhängig vom Leistungsfaktor cosφ. Berechnen wir die Stromreduzierung anhand eines Beispiels:

In einer Hauptverteilung ist das Zuleitungskabel zu einer Unterverteilung mit 250 A vorgesichert. Nun soll ein weiterer Verbraucher mit einer Stromaufnahme von 35 A angeschlossen werden. Es wurden folgende Werte gemessen:

U = 400 V

I = 238 A

cosφ = 0,72

Erhöht man durch eine Kompensation den Leistungsfaktor auf cosφ 0,97, so reduziert sich der Strom von 238 A auf:

Durch den Einsatz einer Blindstromkompensation kann die Stromaufnahme um 62 A verringert werden. Jetzt kann der weitere Verbraucher mit 35 A angeschlossen werden, ohne die Sicherung zu überlasten.

Abb. 3: Energieübertragung mit Kompensation

5.1 Blindstromkompensation als passiver Filter

Die Blindstromkompensation wird auch für die Verbesserung der Netzqualität eingesetzt. In modernen Industrieanlagen werden immer mehr Verbraucher mit Leistungselektronik (z. B. Frequenzumrichter, elektronische Netzteile) eingesetzt. Diese „nichtlinearen Verbraucher” zeichnen sich durch eine geringere Energieaufnahme aus und können effizienter geregelt werden. Sie haben jedoch keine sinusförmige Stromaufnahme mehr. Dadurch werden Netzrückwirkungen in Form von Oberschwingungsspannungen induziert. Verbraucher, die am gleichen Netz angeschlossen sind, können dadurch gestört werden.

Mithilfe einer verdrosselten Blindstromkompensationsanlage als abgestimmter Saugkreis können die unerwünschten Oberschwingungsspannungen aus dem Energienetz reduziert und somit Störungen an Verbrauchern beseitigt werden.

Passiver Filter

Ein passiver Filter ist im Grunde eine verdrosselte Blindstromkompensation, bei der die Resonanzfrequenz nahe an die störende Oberschwingungsfrequenz (meist die 250 Hz Pegel) gelegt wird. Aufgrund seiner geringen Impedanz (Scheinwiderstand) an seiner Resonanzfrequenz werden die verursachenden Oberschwingungsströme von dem Filter aufgenommen.

Ein passiver Filter ist im Grunde eine verdrosselte Blindstromkompensation, bei der die Resonanzfrequenz nahe an die störende Oberschwingungsfrequenz (meist die 250 Hz Pegel) gelegt wird. Aufgrund seiner geringen Impedanz (Scheinwiderstand) an seiner Resonanzfrequenz werden die verursachenden Oberschwingungsströme von dem Filter aufgenommen.

Somit fließen diese Ströme nicht mehr über den Netztrafo, der hier eine höhere Impedanz als der passive Filter darstellt. In der Automobilindustrie werden diese sogenannten passiven Filter an fast jeder Trafostation eingesetzt. Die Firma KBR GmbH hat hier mit dem „multiwave passive” einen hochverfügbaren Filter entwickelt (s. Abb. 5).

Abb. 5: Passiver Filter der Firma KBR GmbH

5.2 Blindstromkompensation zur Konstanthaltung der Netzspannung

Regenerative Energieerzeugungsanlagen wie zum Beispiel Solaranlagen oder Windkraftanlagen größer 100 kW, die in das öffentliche Energienetz einspeisen, müssen zur Konstanthaltung der Netzspannung (400 V +/- 10 %) beitragen.

Durch das Zuschalten von Kondensatoren kann die Netzspannung erhöht (durch Zuschalten von Spulen verringert) werden. Diese „Spannungsregelung” kann von Umrichtern erledigt werden. Oft werden hierzu Blindstromkompensationsanlagen eingesetzt. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Regler in der Anlage die Sollwertvorgabe ausregeln kann.

Man unterscheidet bei den Energieerzeugungsanlagen zwischen der Energieeinspeisung auf der Nieder- bzw. Mittelspannungsseite. Bei Niederspannungserzeugungsanlagen muss eine Q/P-Kennlinie (Blindleistungsbereitstellung in Abhängigkeit von der erzeugten Wirkleistung) eingehalten werden, d. h., Blindleistung muss hier zur Verfügung gestellt werden. Eine Energieerzeugungsanlage auf der Mittelspannungsseite muss eine Q/U-Kennlinie (Blindleistungsbereitstellung in Abhängigkeit von der Netzspannung) einhalten. Hier muss der Blindstromregler die Netzspannung erfassen, analysieren und über die Blindstromkompensationsanlage dementsprechend Blindleistung bereitstellen (s. Abb. 6).

Abb. 6: Blindleistungsregler mit Einspeisekennlinien der Firma KBR GmbH

6 Arten der Kompensation

Nachdem wir den vielfältigen Nutzen einer Kompensation erläutert haben, gehen wir jetzt in die Details. Die Blindstromkompensation gibt es in verschiedenen Ausführungen. Je nach Größe des Industriebetriebs werden unterschiedliche Arten von Kompensationsanlagen eingebaut. Für einzelne Maschinen setzt man Festkondensatoren ein. In den meisten Fällen ist eine Zentralkompensationsanlage eingebaut, die in Abhängigkeit vom Lastverlauf die Kondensatoren ein- oder ausschaltet.