04008 Biogas im Wandel: Chancen und Herausforderungen unter RED III

|

Die RED III-Richtlinie bringt für die Biogasbranche tiefgreifende Veränderungen. Sie verschärft die Nachhaltigkeitsanforderungen, führt strengere Nachweispflichten ein und stärkt die Rolle von Zertifizierungssystemen wie REDcert und SURE. Für Betreiber und Investoren ergeben sich dadurch sowohl Herausforderungen in der praktischen Umsetzung als auch neue Chancen. Biogas kann als flexibler Energieträger bei Strom, Wärme und Mobilität sowie als Brücke zum Wasserstoffhochlauf einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. von: |

1 Einleitung

Biogas ist ein zentraler Baustein der europäischen Energiewende. Es verbindet Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Versorgungssicherheit. Durch die Nutzung von Gülle, Reststoffen und Energiepflanzen können Treibhausgasemissionen reduziert und gleichzeitig regionale Wertschöpfungsketten gestärkt werden.

Gesetzliche Anforderungen

Der European Green Deal und die Klimaziele 2030/2050 der EU setzen ambitionierte Vorgaben: Klimaneutralität bis 2050 und eine Treibhausgasreduktion von mindestens 55 % bis 2030. Die RED III-Richtlinie (Renewable Energy Directive III) ist ein zentrales Instrument, um diese Ziele zu erreichen. Der Erneuerbaren-Anteil am Endenergieverbrauch soll bis 2030 auf mindestens 42,5 % steigen.

Der European Green Deal und die Klimaziele 2030/2050 der EU setzen ambitionierte Vorgaben: Klimaneutralität bis 2050 und eine Treibhausgasreduktion von mindestens 55 % bis 2030. Die RED III-Richtlinie (Renewable Energy Directive III) ist ein zentrales Instrument, um diese Ziele zu erreichen. Der Erneuerbaren-Anteil am Endenergieverbrauch soll bis 2030 auf mindestens 42,5 % steigen.

Biogas und sein aufbereitetes Biomethan gelten als wichtige Bausteine der Energiewende. Sie liefern erneuerbare Energie in Form von Gas, das flexibel und dezentral einsetzbar ist – für Strom, Wärme und als Kraftstoff – und damit die schwankende Stromerzeugung aus Wind und Sonne ergänzt.

Biogas und Biomethan können daher einen bedeutenden Beitrag zu den Zielen leisten. Durch die Nutzung organischer Rest- und Abfallstoffe sowie Energiepflanzen [1] zur Gasproduktion lassen sich fossile Energieträger ersetzen und Emissionen einsparen. Die EU will die Jahresproduktion von Biomethan bis 2030 auf 35 Milliarden Kubikmeter (von im Jahr 2023 rund 4,9 Milliarden Kubikmetern) steigern, um einen Teil des Erdgases zu substituieren.

Deutschland und andere Länder fördern Biogas bereits seit Jahren; in Deutschland sind Stand 2025 etwa 250 Anlagen ans Gasnetz angeschlossen und erzeugen rund 11 TWh Biomethan pro Jahr – das entspricht etwa 1 % des deutschen Gasverbrauchs. Biogas trägt damit schon heute zur Versorgungssicherheit und CO2 Reduktion bei und soll gemäß Politik und Fachverbänden weiter ausgebaut werden. Im Folgenden wird erläutert, wie Biogas gewonnen und genutzt wird, welche Nachhaltigkeitskriterien nach EU-Recht gelten, wie der Nachweis der Nachhaltigkeit in der Praxis erfolgt und welche Chancen und Herausforderungen mit Biogas und Biomethan auf dem Weg zur Klimaneutralität verbunden sind.

2 Grundlagen der Biogaserzeugung

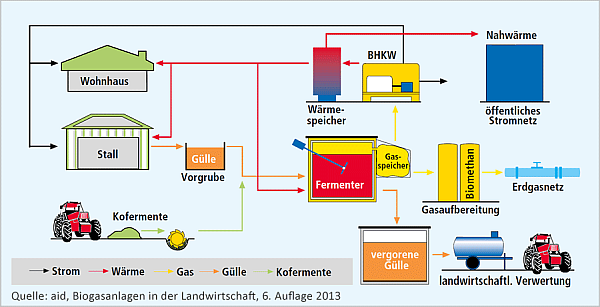

Abb. 1: Biogasprozess, schematische DarstellungBiogas entsteht durch anaerobe Vergärung organischer Materialien in speziellen Behältern (Fermentern) einer Biogasanlage. In Abwesenheit von Sauerstoff zersetzen Mikroorganismen die Biomasse und produzieren dabei ein Gasgemisch. Als Einsatzstoffe (Substrate) kommen verschiedene Rohstoffe infrage, vor allem

| • | landwirtschaftliche Reststoffe wie Gülle und Mist, |

| • | pflanzliche Nebenprodukte (z. B. Stroh, Zwischenfrüchte), |

| • | Bioabfälle aus Küche und Lebensmittelindustrie sowie |

| • | gezielt angebaute Energiepflanzen (etwa Mais, Gras oder auch neue biodiversitätsfreundliche Kulturen wie Durchwachsene Silphie). |

Die Zusammensetzung des erzeugten Biogases variiert je nach Substrat, liegt aber typischerweise bei

| • | 50–60 % Methan (CH4) sowie |

| • | Kohlendioxid (CO2) und |

| • | geringen Anteilen anderer Gase (z. B. Schwefelwasserstoff und Wasserdampf). |

Was kann Biomethan?

Das Roh-Biogas kann direkt vor Ort verstromt und zur Wärmeerzeugung genutzt werden, meist in einem Blockheizkraftwerk (BHKW), das gleichzeitig Strom und Heizwärme liefert. Alternativ wird Biogas häufig aufbereitet: Dabei wird es getrocknet, entschwefelt und das CO2 abgetrennt. Übrig bleibt hochreines Biomethan, ein nahezu CO2-neutrales Gas mit einem Methangehalt von ca. 95 % oder höher, also sprich in Erdgasqualität. Biomethan kann direkt ins Gasnetz eingespeist werden. Über die vorhandene Gasinfrastruktur lässt es sich vielfältig nutzen: Haushalte und Gewerbe können damit heizen, in der Industrie kann Erdgas ersetzt werden, und an CNG-Tankstellen kann Biomethan als Kraftstoff in Form von Bio-CNG (komprimiertes Biomethan) oder Bio-LNG (flüssiges Biomethan) Fahrzeuge antreiben. Dank seiner Speicher- und Transportfähigkeit steht Biomethan bedarfsgerecht rund um die Uhr zur Verfügung. Es entsteht somit ein Energieträger mit klimafreundlicher Herkunft.

Das Roh-Biogas kann direkt vor Ort verstromt und zur Wärmeerzeugung genutzt werden, meist in einem Blockheizkraftwerk (BHKW), das gleichzeitig Strom und Heizwärme liefert. Alternativ wird Biogas häufig aufbereitet: Dabei wird es getrocknet, entschwefelt und das CO2 abgetrennt. Übrig bleibt hochreines Biomethan, ein nahezu CO2-neutrales Gas mit einem Methangehalt von ca. 95 % oder höher, also sprich in Erdgasqualität. Biomethan kann direkt ins Gasnetz eingespeist werden. Über die vorhandene Gasinfrastruktur lässt es sich vielfältig nutzen: Haushalte und Gewerbe können damit heizen, in der Industrie kann Erdgas ersetzt werden, und an CNG-Tankstellen kann Biomethan als Kraftstoff in Form von Bio-CNG (komprimiertes Biomethan) oder Bio-LNG (flüssiges Biomethan) Fahrzeuge antreiben. Dank seiner Speicher- und Transportfähigkeit steht Biomethan bedarfsgerecht rund um die Uhr zur Verfügung. Es entsteht somit ein Energieträger mit klimafreundlicher Herkunft.

Der Unterschied zwischen Biogas und Biomethan liegt also primär in der Reinheit und dem Methangehalt: Biogas ist das roh erzeugte Gasgemisch aus der Vergärung, Biomethan das daraus gewonnene reine Methan-Gas. Durch die Einspeisung von Biomethan ins Erdgasnetz können selbst entfernt liegende Verbraucher mit erneuerbarem Gas versorgt werden, ohne dass separate Leitungen nötig sind. Die Gärreste aus dem Fermentationsprozess werden meist als wertvoller und kostengünstiger Dünger in der Landwirtschaft ausgebracht, wodurch Nährstoffe im Kreislauf geführt und mineralische Dünger eingespart werden.

3 Nachhaltigkeitskriterien nach RED II und RED III

Die Europäische Union hat zur Gewährleistung der Klimaschutzziele strenge Nachhaltigkeitskriterien für Bioenergie eingeführt. Diese sind in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie festgelegt:

| • | der ersten Fassung von 2009 (RED I), |

| • | der RED II (Directive (EU) 2018/2001) und |

| • | der jüngsten RED III (in Kraft seit Nov. 2023, Umsetzungsfrist zum Teil schon ab 01.07.2024). |

Diese Richtlinien verlangen, dass Bioenergie – also auch Biogas/Biomethan – nachweislich Umweltauflagen erfüllt, um auf Ziele oder Förderungen angerechnet zu werden.

Abb. 3: EU-Ziel RED III – 42,5 % Erneuerbare bis 2030 [3]

Treibhausgaseinsparungen

Ein zentrales Kriterium sind die Mindest-Treibhausgaseinsparungen gegenüber fossilen Energieträgern. So müssen Biogas und Biomethan je nach Nutzungsart und Anlagenalter typischerweise 65–80 % weniger Treibhausgase verursachen als das fossile Vergleichsprodukt [4].Neue Biogasanlagen, die Strom oder Wärme produzieren, müssen z. B. seit 2021 mindestens 70 % Emissionsreduktion erreichen, ab 2026 sogar 80 %. Ähnliches gilt für Biomethan als Kraftstoff: hierfür galt ab 2021 ein Wert von etwa 65 % für neue Anlagen. Diese hohen Anforderungen stellen sicher, dass Biogas tatsächlich einen Klimabeitrag leistet. Sie werden in Berechnungen mittels Treibhausgas-Bilanzierung überprüft, wobei alle Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zur Nutzung einbezogen werden. Einige Substrate ermöglichen besonders große Einsparungen – Biomethan aus Gülle kann dank vermiedener Methanemissionen bei der Güllespeicherung sogar über 100 % Einsparung erzielen (d. h. mehr Treibhausgase vermeiden, als bei Erdgas freigesetzt würden).

Ein zentrales Kriterium sind die Mindest-Treibhausgaseinsparungen gegenüber fossilen Energieträgern. So müssen Biogas und Biomethan je nach Nutzungsart und Anlagenalter typischerweise 65–80 % weniger Treibhausgase verursachen als das fossile Vergleichsprodukt [4].Neue Biogasanlagen, die Strom oder Wärme produzieren, müssen z. B. seit 2021 mindestens 70 % Emissionsreduktion erreichen, ab 2026 sogar 80 %. Ähnliches gilt für Biomethan als Kraftstoff: hierfür galt ab 2021 ein Wert von etwa 65 % für neue Anlagen. Diese hohen Anforderungen stellen sicher, dass Biogas tatsächlich einen Klimabeitrag leistet. Sie werden in Berechnungen mittels Treibhausgas-Bilanzierung überprüft, wobei alle Emissionen von der Rohstoffgewinnung bis zur Nutzung einbezogen werden. Einige Substrate ermöglichen besonders große Einsparungen – Biomethan aus Gülle kann dank vermiedener Methanemissionen bei der Güllespeicherung sogar über 100 % Einsparung erzielen (d. h. mehr Treibhausgase vermeiden, als bei Erdgas freigesetzt würden).

Biogas aus Reststoffen

Neben der Klimabilanz schreibt RED II/III vor, dass keine landwirtschaftlichen Rohstoffe von ökologisch wertvollen Flächen stammen dürfen. Biogas-Substrate dürfen also nicht von Flächen mit hohem Biodiversitätswert oder aus jüngst abgeholzten Wäldern kommen. Dadurch sollen indirekte Landnutzungsänderungen (iLUC) und Naturschäden vermieden werden. Als förderfähige bzw. auf Quoten anrechenbare nachhaltige Einsatzstoffe nennt die Richtlinie u. a. Gülle, Bioabfälle, Stroh und andere Reststoffe sowie nachwachsende Rohstoffe aus nachhaltigem Anbau (eine Positivliste solcher Materialien findet sich in Anhang IX der Richtlinie). Damit lenkt die Politik die Biogaserzeugung hin zu Abfall- und Reststoffnutzung und reduziert mögliche Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.

Neben der Klimabilanz schreibt RED II/III vor, dass keine landwirtschaftlichen Rohstoffe von ökologisch wertvollen Flächen stammen dürfen. Biogas-Substrate dürfen also nicht von Flächen mit hohem Biodiversitätswert oder aus jüngst abgeholzten Wäldern kommen. Dadurch sollen indirekte Landnutzungsänderungen (iLUC) und Naturschäden vermieden werden. Als förderfähige bzw. auf Quoten anrechenbare nachhaltige Einsatzstoffe nennt die Richtlinie u. a. Gülle, Bioabfälle, Stroh und andere Reststoffe sowie nachwachsende Rohstoffe aus nachhaltigem Anbau (eine Positivliste solcher Materialien findet sich in Anhang IX der Richtlinie). Damit lenkt die Politik die Biogaserzeugung hin zu Abfall- und Reststoffnutzung und reduziert mögliche Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.

Ausrichtung auf nachhaltige Bioenergieträger

Die neue RED III erhöht zwar vor allem das Ausbauziel (42,5 % erneuerbare Energien bis 2030), führt aber auch einige Neuerungen bei den Kriterien ein. So wurde beispielsweise für den Verkehrssektor EU-weit eine verbindliche Quote von fortschrittlichen Biokraftstoffen (aus Reststoffen) und synthetischen E-Fuels von 5,5 % bis 2030 beschlossen. Darin steckt implizit eine Förderung von Biomethan aus Abfällen als Kraftstoff. Zudem müssen in der Industrie bis 2030 42 % des Wasserstoffs aus erneuerbaren Quellen stammen. Hier könnte Biogas insofern eine Rolle spielen, als daraus grüner Wasserstoff erzeugt oder dessen CO2 zur Methanisierung mit grünem Wasserstoff genutzt werden kann. Insgesamt verschärft RED III die Ausrichtung auf fortschrittliche, wirklich nachhaltige Bioenergieträger. Die Nachweispflichten aus RED II bleiben bestehen: Betreiber müssen lückenlos dokumentieren, dass die Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden. Dazu gehören Angaben zur Herkunft der Biomasse, zur Bilanz der Treibhausgasemissionen und zur eingespeisten Menge Biomethan.

Die neue RED III erhöht zwar vor allem das Ausbauziel (42,5 % erneuerbare Energien bis 2030), führt aber auch einige Neuerungen bei den Kriterien ein. So wurde beispielsweise für den Verkehrssektor EU-weit eine verbindliche Quote von fortschrittlichen Biokraftstoffen (aus Reststoffen) und synthetischen E-Fuels von 5,5 % bis 2030 beschlossen. Darin steckt implizit eine Förderung von Biomethan aus Abfällen als Kraftstoff. Zudem müssen in der Industrie bis 2030 42 % des Wasserstoffs aus erneuerbaren Quellen stammen. Hier könnte Biogas insofern eine Rolle spielen, als daraus grüner Wasserstoff erzeugt oder dessen CO2 zur Methanisierung mit grünem Wasserstoff genutzt werden kann. Insgesamt verschärft RED III die Ausrichtung auf fortschrittliche, wirklich nachhaltige Bioenergieträger. Die Nachweispflichten aus RED II bleiben bestehen: Betreiber müssen lückenlos dokumentieren, dass die Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden. Dazu gehören Angaben zur Herkunft der Biomasse, zur Bilanz der Treibhausgasemissionen und zur eingespeisten Menge Biomethan.