04007 Dunkelflauten, Versorgungssicherheit und die Transformation des deutschen Stromnetzes

|

Die Dunkelflaute ist ein jahreszeitliches Phänomen in Mitteleuropa. Sie ist gekennzeichnet durch geringe Sonneneinstrahlung bei gleichzeitiger Windstille. Dunkelflauten treten vor allem in den Monaten November und Dezember auf.

Mittlerweile decken wir in Deutschland gut die Hälfte unseres Energiebedarfs aus Wind und Sonne. Wenn beides nicht zur Verfügung steht, haben wir dann zu wenig Strom?

Inwieweit passt das Auftreten von Dunkelflauten zum Umbau des deutschen Stromnetzes und zur veränderten Zusammensetzung des Kraftwerkparks, an dessen Ende der vollständige Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger wie Erdgas, Erdöl und Kohle steht? Waren es bisher Grundlastkraftwerke mit weitgehend konstanter Leistung auf Basis fossiler Energieträger, die den Strom lieferten, so sind es zunehmend viele kleine und dezentrale Kraftwerke, die erneuerbare Energien nutzen und deren Leistung schwankt. Droht uns ein Blackout? Dieser Artikel gibt Antworten auf diese Fragen. von: |

1 Das aktuelle deutsche Stromnetz

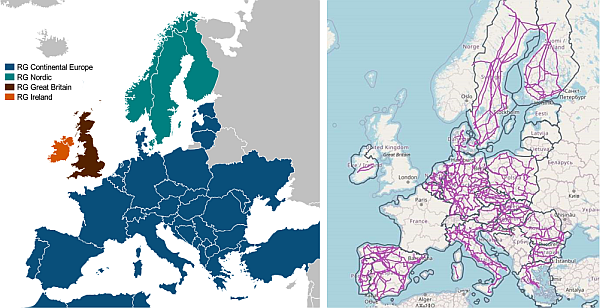

Das deutsche Stromnetz ist nicht als eine geschlossene Einheit zu sehen. Es ist eingebunden in das europäische Stromnetz (s. Abb. 1).

Abb. 1: Links: Das deutsche Stromnetz eingebettet in das europäische Stromnetz [1], rechts: Höchstspannungsleitungen der EU [2]

Die nationalen Stromnetze in Europa sind durch grenzüberschreitende Leitungen, sogenannte Interkonnektoren, miteinander verbunden. Damit ist die physikalische Grundlage dafür geschaffen, dass Strom über die Grenzen hinweg gehandelt werden kann und sich die Preise europaweit angleichen. Der deutsche Strommarkt ist damit Teil des europäischen Binnenmarkts für Strom.

In diesem Rahmen können sich die Staaten gegenseitig aushelfen, wenn in einem nationalen Netz zu viel oder zu wenig Strom vorhanden ist. Je mehr Interkonnektoren ein Land nutzen kann, desto sicherer ist sein Stromnetz.

Voraussetzung

Voraussetzung dafür sind Stromnetze, die den physikalischen Notwendigkeiten Rechnung tragen und die an sich ständig verändernde Bedingungen angepasst werden müssen. Dazu gehört vor allem die Anbindung neuer Erzeugungseinheiten, aber auch neuer Verbrauchsstrukturen.

Voraussetzung dafür sind Stromnetze, die den physikalischen Notwendigkeiten Rechnung tragen und die an sich ständig verändernde Bedingungen angepasst werden müssen. Dazu gehört vor allem die Anbindung neuer Erzeugungseinheiten, aber auch neuer Verbrauchsstrukturen.

Diese Aufgabe ist technisch und finanziell äußerst anspruchsvoll, da sich derzeit ein Wandel bei Erzeugung und Verbrauch vollzieht: zum einen durch den Zubau fluktuierender Erzeugungsanlagen wie Wind- und Solaranlagen, zum anderen durch die starke Zunahme der Versorgung stromintensiver Anwendungen wie Elektromobilität, Wärmepumpen sowie IT für Kryptowährungen und künstliche Intelligenz.

Der Umbau muss erfolgen, ohne die Netzfrequenz von 50 Hz um mehr als 0,2 Hz zu verändern, um die Netzstabilität zu gewährleisten.

1.1 Stromleitungen im deutschen Stromnetz

Das deutsche Stromnetz ist etwa 1,913 Millionen Kilometer lang. Davon entfallen 1,25 Mio. km auf die Niederspannungsebene, 530.000 km auf die Mittelspannung, 95.000 km auf die Hochspannungsebene und 37.700 km auf Höchstspannungsnetze [3]. Eine Übersicht ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abb. 2: Das deutsche Stromnetz (Höchst- und Hochspannungsleitungen) [2]

1.2 Bereitstellung elektrischer Energie

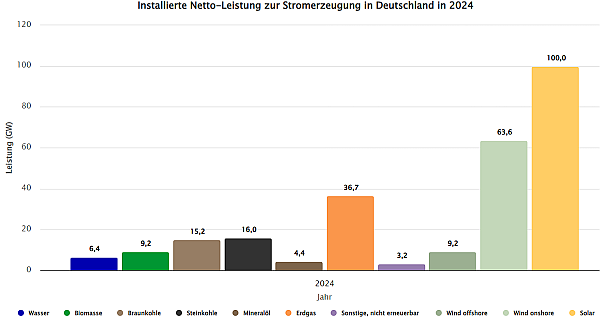

Die elektrische Energie wird im deutschen Stromnetz durch eine Vielzahl von zentralen und dezentralen Kraftwerken bereitgestellt (s. Abb. 3). In Summe beträgt die installierte Leistung rund 264 GW.

Abb. 3: Im Dezember 2024 installierte Leistung erneuerbarer und fossiler Kraftwerke [4]

Dazu kommen noch Pumpspeicher mit einer Leistung von 9,87 GW und einer Kapazität von rund 40 GWh sowie Batteriespeicher mit einer Leistung von 12,37 GW und einer Kapazität von 18,05 GWh.

1.3 Aktueller Bedarf an elektrischer Arbeit und Leistung

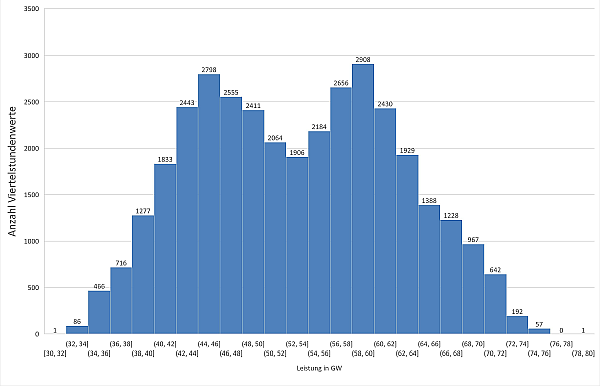

Der Leistungsbedarf an elektrischer Energie beträgt in Deutschland etwa an Feiertagen und nachts 30–40 GW sowie 70–80 GW tagsüber an Werktagen. Die Häufigkeitsverteilung der in viertelstündigen Abständen gemessenen elektrischen Leistung (Viertelstundenwerte) zeigt Abbildung 4.

Abb. 4: Leistungsbedarf im deutschen Stromnetz 2024 – Häufigkeitsverteilung (berechnet nach [5])

Es zeigt sich, dass sehr geringe Leistungen < 35 GW und sehr hohe Leistungen > 75 GW nur in wenigen Stunden des Jahres benötigt werden. Zur Deckung der Leistung steht ein ausreichend großer Kraftwerkspark von ca. 264 GW zur Verfügung, dessen Zusammensetzung sich jedoch hin zu volatileren Energieformen (insbesondere Sonne und Wind) verschiebt, die nicht ständig hochflexibel regelbar zur Verfügung stehen.

Die Nettostromerzeugung im Jahr 2024 ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abb. 5: Gesamte Nettostromerzeugung (Einspeisung ins Netz und Eigenverbrauch) in Deutschland [4]

Die Differenz von 26,4 TWh ist der Eigenverbrauch der stromerzeugenden Anlagen bzw. der Kraftwerke.

Wenn der Anteil der erneuerbaren Energien im Jahr 2024 knapp 63 % betragen und an manchen Tagen (für wenige Minuten) sogar über 100 % des Stroms in Deutschland ausgemacht hat, ist das aus Sicht der CO2-Vermeidung sehr erfreulich. Das ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt aus der Realität, die aufgrund der notwendigen Gewährleistung der Netzstabilität äußerst komplex ist.

1.4 Was ist Netzstabilität?

Da Strom in Netzen nicht gespeichert werden kann, müssen Einspeisung und Entnahme jederzeit im Gleichgewicht sein. Ungleichgewichte zwischen Erzeugung und Entnahme können bei Ausfall oder ungewollten starken Leistungsänderungen (Sonne, Wind) von Erzeugungseinheiten, bei Ausfall oder Zuschaltung großer Lasten sowie bei Abweichungen zwischen prognostizierter und tatsächlicher Last auftreten.

Netzfrequenz

Die Netzfrequenz muss 50 Hz +/- 0,02 Hz betragen (Netzstabilität gegeben), die maximal zulässige Abweichung nach oben und unten beträgt 0,05 Hz (Netzstabilität gefährdet). Dabei ist zu beachten, dass ein Überschuss an Wirkleistung zu einer Frequenzerhöhung, ein Mangel an Wirkleistung zu einer Frequenzerniedrigung führt.

Die Netzfrequenz muss 50 Hz +/- 0,02 Hz betragen (Netzstabilität gegeben), die maximal zulässige Abweichung nach oben und unten beträgt 0,05 Hz (Netzstabilität gefährdet). Dabei ist zu beachten, dass ein Überschuss an Wirkleistung zu einer Frequenzerhöhung, ein Mangel an Wirkleistung zu einer Frequenzerniedrigung führt.

Alle Übertragungsnetzbetreiber arbeiten an einem einheitlichen Frequenzregelungsmechanismus. Dazu stehen verschiedene Regelmechanismen zur Verfügung [6]. Die Bereitstellung von Regelenergie erfordert flexible Erzeugungseinheiten, flexible Möglichkeiten zur Lastabschaltung und zunehmend auch Stromspeicher und Stromleitungen.

Kosten

Die Kosten für die Bereitstellung von Regelenergie sind ein wesentlicher Bestandteil der Netznutzungsentgelte, die auf die Netznutzer umgelegt werden. Es liegt auf der Hand, dass bei dem zu erwartenden Umbau der Stromversorgung die Tendenz der Kostenentwicklung steigend ist. Den hohen Kosten stehen aber auch Vorteile gegenüber. So spart der Netzausbau Kosten für das Netzengpassmanagement.

Die Kosten für die Bereitstellung von Regelenergie sind ein wesentlicher Bestandteil der Netznutzungsentgelte, die auf die Netznutzer umgelegt werden. Es liegt auf der Hand, dass bei dem zu erwartenden Umbau der Stromversorgung die Tendenz der Kostenentwicklung steigend ist. Den hohen Kosten stehen aber auch Vorteile gegenüber. So spart der Netzausbau Kosten für das Netzengpassmanagement.

1.5 Kürzliche Dunkelflauten im deutschen Stromnetz

Dank eines sich ständig verbessernden Monitorings der deutschen Stromerzeugung können Dunkelflauten quantifiziert werden (s. Abb. 6).

Abb. 6: Lastgang und Stromerzeugung durch erneuerbare Energien [7]

Eine große Diskrepanz zwischen Bedarf und Produktion durch erneuerbare Energien gab es am 11.12.2024 – Erzeugung 18,3 GW – Bedarf 70,5 GW (Deckungsgrad = Erzeugung in GW/Bedarf in GW = 26 %) und 12.12.2024 Erzeugung 14,0 GW – Bedarf 68,5 GW (Deckungsgrad = 20 %). Wenige Tage später, am 21.12., konnte der Bedarf von rund 60 GW zu 94 % gedeckt werden.

Dunkelflauten traten in den letzten Jahren vor allem in den Monaten Januar und Dezember auf und dauerten etwa zwei bis sechs Tage. In den gleichen Monaten gab es einige Tage davor oder danach Situationen, in denen der Leistungsbedarf zu fast 100 % gedeckt oder sogar überschritten werden konnte.